11月7日(木)は平日ですが代休でした。代わりに土曜日が授業日になったので、そこに入るべき行事を前倒ししました。来月行う予定の化石ツアーの下見に、勝浦町立川を訪ねました。

恐龍の里に通じる山道を走り、途中の脇道から山の斜面へ入ります。しばらく進むと古い民家が見えてきます。そこに駐車して少し歩くと現地です。この2年間はここで第2回フィールドワークを実施しています。駐車場からさらに徒歩で10分くらい行けば、そこが産地となっています。

岩場にとりついてアンモナイトを探しました。小さい断片がときどき見つかります。しかし、形状がまるごと含まれている良品は出てきません。そろそろ場所を交替した方が良いでしょう。同じ場所からアンモナイト以外に植物化石も多く出土しています。現地はひんやりして肌寒かったですが、部員たちは和気あいあいと活動していました。

本校では夏休みが明けて早々に実力テストがあります。少し休みぼけしている状態で受けるテストですから、生徒たちにとって今ひとつ気合いが入らないようです。しかし、テストペーパーが配られると目の色が変わり、時間いっぱい真摯に問題に取り組む姿はさすがだと思います。

さて、テストが終わったばかりの8月最後の土曜日、海部刀の研究もかねて牟岐から海部にかけて現地調査に出かけました。まず、牟岐町の海岸を目指しました。ここはかなりの量の砂鉄が採れた砂浜であり、海部刀の原料に用いられたのではないかという疑問が湧き起こり、研究を始める発端となった記念すべき場所です。スコップで砂を掘って磁石を近づけると、丸みを帯びた黒い粒子がたくさん付着しました。

次に、海陽町の阿波海南文化村へ移動しました。この博物館では古い時代から現代までの「海部刀」を展示しています。それだけでなく数多くの資料を取りそろえ、啓発のための体験コーナーもあります。特別に学芸員さんから展示品や海部刀について説明していただきました。ありがとうございました。

最後に、海部刀の始祖「海部氏𠮷(かいふうじよし)」が居を構えていた笹無谷(ささむだに)を訪れました。道端に石碑が立てられ、解説板も設置されていました。文献調査によると、笹(ささ)とは砂鉄のことです。ゆえに、笹無谷とは「砂鉄がない谷」という意味になります。わざわざ砂鉄が採れない谷口に住み付き、ここで刀鍛冶をしていたということにどのような理由があったのでしょうか。

このように私たちの研究を進めるには科学的な手法ばかりでなく、歴史をひもといて当時の様子を調べるなど様々な方向からアプローチしています。今回の巡検においても、いくつかわかったことがありました。海部刀の原料の砂鉄はどこから来たか。どこまで突き止められるかわかりませんが、少しずつ前に進んでいるのは確かです。

昨年度に眉山で生徒たちと野外巡検を行いました。その際に採集した石片を久しぶりに観察すると、石英に黒い結晶のようなものが見つかりました。大きさは2~3ミリと大変小さかったのですが、なぜか気になっていたので生徒の海部刀分析の練習として調べてみました。すると、下記のような結果となりました。

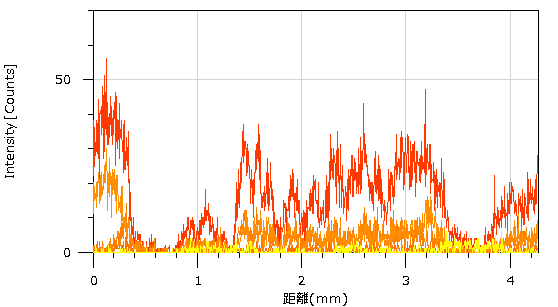

赤色は酸素、橙色は主としてケイ素であり、このことから母岩は二酸化ケイ素すなわち石英からなることがわかります。しかし、量的には少ないですが黄色はチタンを表していて、一方で鉄はまったく検出されませんでした。つまりこの結晶は二酸化チタンである可能性が極めて高いと言えます。眉山で産出する二酸化チタンからなる鉱物と言えば、金紅石つまりルチルかもしれません。徳島鉱石クラブに問い合わせてみるとおそらくそうだろうと言われ、半世紀前に産地が消滅して採れなくなった鉱物だと教えていただきました。

こうして棚からぼた餅のように、思いがけず貴重な銘柄標本を得ることができました。また、それの同定にはSEMが役立ったことがわかり、再びサンプルを入手できたらまた分析させていただこうと思います。地道に活動していると思いもよらない発見や発明があります。そのとき感じた驚きや達成感を忘れずに活動を続けていってもらいたいです。

第1回に続いて、8月3日(日)に生徒5名が参加しました。今回は三加茂と西祖谷です。三加茂のフィールドワークはかなり大変でした。道路の幅がかなり狭くて車を擦りそうになりました。またこの日は雲一つない晴天で、西祖谷で標高1000mを超えていても気温が高く、暑さに耐えながら数軒の家を訪ねました。

いくつかサンプルを採集したり、地層をたどってみて紅レン石片岩の露頭を見つけたりしました。また、休校している小学校を訪ねることもできました。生徒たちにとって初めてのことばかりのようで、疲れはしたけれど貴重な経験を積むことができたそうです。

7月30日(水)、生徒3名と共に木屋平と東祖谷を回ってきました。フィールドワークを体験するためです。ときどき大学の方から伺うのですが。最近の学生は野外での調査活動の経験が少なくなっているようです。そこで、参加希望者を募って現地まで赴き、植生や地質を調べたり、地元の方への聞き込みなど様々な活動を行いました。

最初に訪れたのは、美馬市木屋平の傾斜地です。にし阿波傾斜地農耕システムとして、傾斜地を上手く利用して農業を行っています。ここでは生徒が地元の方に直接話を伺って、作物の生育や季節毎の生活の移り変わりを知ることができました。次に東祖谷を訪れましたが、集落の会合があるようでどこも留守でした。

近くまで来たのでかずら橋を渡ってみました。平家の落人がここに隠れ住んだとき、交通の便を良くするため谷川にかずらをロープのように渡して橋を造ったのがきっかけです。足元のかずらのすき間からずっと下の水面が見えます。よく揺れるのでかなりビクビクしながら何とか渡り終えました。生徒たちにとっても良い経験になったようです。