来たる11月23日(土)と24日(日)に、阿南市那賀川町にある阿南市科学センターにて、「青少年のための科学の祭典2024徳島大会」が開催されます。城南高等学校SSH推進課並びに科学部有志は、今年も徳島鉱石クラブと共催してブースを開設します。

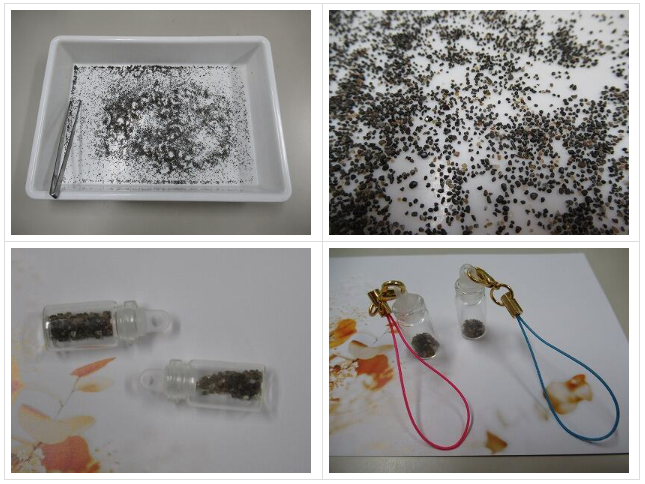

昨年と同様に「宝石を探そう」と題して、黒砂から透き通ったペリドット(かんらん石)をピンセットで採り、小ビンに入れてストラップを作ります。今年はチケットが不要ですから、無料で作ることができます。およそ20分で、下記の小ビンくらいの量が採れます。同じ砂に含まれる水晶の欠けらを少しだけ混ぜるととてもきれいな色合いになり、光に透かして見ればキラキラと光ります。

ペリドットは8月の誕生石で太陽の石とも称され、幸福・希望・平和など明るさを持った石言葉があります。これをご覧の皆様、ぜひお越しください。スタッフ一同、お待ちしています。

11月中旬のある日の放課後、化学室に医学部志望の生徒が集まりました。平成時代に本校を卒業して医学部医学科に入り、この度県外の病院に就職することが決まった先輩が来校しました。そこで、この機会に将来の「お医者さん」を目指す生徒に対して、医学部のことや医者になるために必要なことなどをレクチャーして頂きました。

先輩からは医学部とはどういうところか、医者になるというのはどういうことか、どのような苦労をしたかなどを教えてもらいました。在校生からの質問として、医学部に合格するためにどのような学習方法をとったのか、医者としての生活はどうのような感じかなど、予定時間を超過してまで熱心なやりとりがありました。

先輩に尋ねると、実家にはまだ帰らず先に本校に直接来られたとのでした。後輩のためにそこまでして頂いて感謝しかありません。ありがとうございました。後輩諸君はこれを機により一層精進して勉強を頑張ってください。

11月11日(月)徳島大学総合科学部教授 村上敬一先生のコーディネートで海外研修の事前研修として、徳島大学の中学からの留学生と交流会を行いました。海外研修の内容を発表した後、中国語の自己紹介や挨拶などを教えてもらいました。その後、お互い写真を見せあいながら興味関心のあることを話し合い、最後は、中国語で挨拶をしました。実際に対面で交流すると非常に楽しそうに交流しており、海外研修での交流も非常に楽しみです。ぜひ、人と人がつながることで、様々な人たちと協働できる人材になってほしいです。

10月20日(日)に、中学生を対象とした理科実験教室を開催しました。参加者は、中学生10名、スタッフの在校生14名、教員7名です。開会行事の後、前半は物理と生物の選択、後半は化学の実験を行いました。

物理分野では、静電気の発生実験や実体験をしました。ピリッという刺激があり、髪の毛が逆立つ様子も見られました。生物分野では、顕微鏡を見ながらゾウリムシの繊毛運動を観察しました。水中では高速で泳いでいるゾウリムシを観察しやすくするために、様々な試薬を加えて動きを遅くさせるなどのコントロールを行いました。

化学分野の実験では、いくつかの温泉の成分を体験しました。本県でも神山町にあった次郎銅山跡から酸性泉が湧き出ています。pH3くらいとかなりの強酸です。石灰石を加えるとCO2を発生し、人体の皮脂に見立てた脂に加えると分解されました。一方で、旧西祖谷山村(現在は三好市)の祖谷温泉では炭酸水素泉が湧き出ており、指を浸けると少しヌルヌルしました。他には、医薬品としても用いられるヨードホルムやサリチル酸メチルを合成しました。臭いをかげば、病院で治療時にぬられたり捻挫したときに貼られる薬品であるとわかりました。

最後に少し時間を取って、中学生と在校生との交流会をしました。互いに向き合ったり車座になって、学校のことや部活動のこと、志望理由や今日の実験のことなどを話し合いました。こうして和やかな雰囲気のまま終了しました。

長年本校SSHでのScienceEnglishの授業を担当していただいており、現在外部講師してして指導に来ていただいているトラビス先生に計画していただき、11月1日と8日にオランダの涙を使ったガラスの実験を行いました。トラビス先生はガラス工芸作家としてもご活躍されています。

オランダの涙の丸い部分はトンカチで叩いても壊れないほど、非常に固いのですが、尻尾の部分を強く握ると、全体が一気に壊れます。作り方は、溶かしたガラスを、水にいれて急激に冷やし固めることで作ることができます。

外側が内側よりも急激に冷えて固まり、内部も徐々に冷却されるため、収縮しながら固まっていきますが外側がすでに固まっているので、表面には内部に向かう強い圧縮の力がかかった状態の大きなひずみが残ります。そのため、表面が非常に硬いガラスを作ることができますが、ガラス内部は全体の均衡状態を保つために強い引張の力が加わった状態となっています。そのため、表面の一部が壊れてしまうと、均衡状態が保てなくなり内部の引張の力によって全体が粉々に砕け散ってしまうとのことです。

授業では、初めにオランダの涙の化学的な構造の仕組みを英語での動画で学習した後、ひずみがあることを、偏光板を用いて確認しました。

その後、実際に尻尾の部分を強く握り、粉々に割りました。生徒達は、先ほど説明してくれた現象を目の前で見ることができ、目を丸くしていました。

次週は、様々なガラスについて偏光板で見てみて、ひずみを見つけることになりました。実際に触れて、見て、興味・関心の幅を広げて欲しいと思います。