11月21日(木)の午後、体育館にて城南塾講演会を開催しました。この行事は毎年11月頃に城南OBまたはOGを講師としてお招きして、1,2年生を対象に講師先生の研究や仕事などを中心にその生き様を語ったり、後輩にエールを送っていただいたりする場になっています。今回は東海大学医学部准教授で細菌学者の津川仁様に、「本質を見抜き生命科学に貢献する」という題目でご講演いただきました。

目に見えるものが真実とは限らない、何が本当で何が嘘か・・・。

病原細菌もヒトの細胞をだまして生体内に侵入してくる。それを阻止するために細菌学者は様々な方法を見い出さねばならないが、それには耐性菌や免疫力低下など臨床的な問題もある。私たちの身体には細胞数の10倍以上もの細菌が共生している。これらの共生細菌がどのようにして私たちの健康に貢献し、一方で害を与える存在になるかを明確にすることが重要である。細菌感染につながる生命現象の中から何が本当で何が嘘かを突き止めながら、感染症を制御する方法をどのように開発するかを考える。

パワポを用いてわかりやすく説明していただき、身近な話でもあるので生徒も興味関心を持って聴いていました。講演終了後には、いつもなら余り挙手しない生徒からいくつも質問が飛び出し、それについても気さくな感じで回答されていました。この後に提出した感想文でも好評だった様子が伺われました。津川先輩、ありがとうございました。

今年度は9校22チームの出場で本校からは2チームが出場しました。

筆記試験では、教科書の内容を答えるのではなく、教科書や授業で習ったことを使いながらさらに深い知識を問う問題が出されました。

生徒たちは苦戦しながら、頭を悩ませながら一生懸命解く姿は頼もしいものでした。

筆記試験の後は昼食をはさんで午後から実技試験でした。

どの学校もしっかりと考えられたものばかりで、教員の私も感心するような装置もあり、生徒の発想力は素晴らしいですね。

結果としては惜しいところでしたが、これからの学校生活等で今日まで頑張った経験値をいかしてほしいです。

科学研究の成果を競う 「第68 回日本学生科学賞」の県審査が 11月5日板野町の県立総合教育センターでありました。本校からは応用数理科3年生計11グループが出品し、2グループが優秀賞、2グループが入賞となりました。検証実験や考察に今まで一生懸命に取り組んできた成果だと思います。

優秀賞(教育長賞)

魚類消化管に存在するマイクロプラスチックの検出方法とその結果 市川 花音 大家 百葉 日野 桧実 山本 真綺

ばねを用いた振り子の動きについて~単弾性振り子と正弦波~ 長尾 光一朗 入山 志乃助 前田 大貴

入賞

SEMを用いた砂鉄産地の特定 加藤開成 小泉千宗 友成亨太 登佐古翔也

電磁誘導を用いた波高観測装置の開発 後藤梨玖 永峰帆ノ香 西口舞 橋本愛美

なお、この内容は11月6日(水)の読売新聞朝刊に掲載されています。

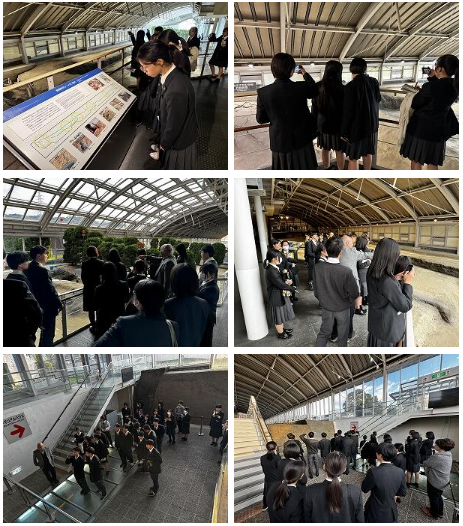

11月15日(金)と11月22日(金)に、淡路島の野島断層に関する講義と現地実習を行いました。これは応用数理科の1年生を対象に毎年実施している行事で、地学への興味関心を高め防災減災の意識を持たせるとともに、現地調査の意義を知ってもらうことを目的にしています。

徳島大学名誉教授の村田明広先生を講師としてお招きして、107HR生徒全員で現地へ行きました。

1995年1月17日午前5時46分に発生した阪神淡路大震災で、史上初の震度7が記録されました。そのとき動いたのが淡路島北部を南西から北東に走る野島断層でした。その一部が野島断層記念館に保存されています。生徒たちにとっては生まれる前のことなので余り実感がないようですが、館内で村田先生の説明を受けそのパネルから垣間見える惨状に言葉を失っていました。

断層の説明を受けた後、被災した住宅内部を見学しました。当時は断層のすぐ横にあった家屋で、柱がずれて傾いたり台所に食器が散乱したりしていました。外周でもコンクリの塀が割れていたり、生け垣がずれていたりしたそうです。再び館内に戻って、過去の地震災害や地震が起こるモデルなどを見学しました。災害がいつ起こるかわからない。だからこそこうした研修が必要だと実感しました。

続いて、明石大橋の淡路島側のアンカレッジまで移動しました。大震災のときに橋脚(橋を支える柱)が動いて、橋長が1mも伸びました。その様子はここからではわかりませんが、橋桁ができる前だったので計算をやり直して建造し開通したそうです。また、途中で震災公園も車窓見学しました。ちょうど防波堤の継ぎ目から断層が海峡に沈んでいました。災害発生のメカニズムを知ることで防災減災の施策につなげていくことの大切さを知りました。有意義なフィールドワークでした。

その後、1月1日午後4時10分に石川県能登半島を中心とする大地震が発生したり、8月8日午後4時42分に日向灘沖地震が発生しました。8月には、南海トラフ地震臨時情報が発表され、生徒たちもかなり気になっているようでした。本県でも南海トラフによる大地震の懸念が高まっています。いざというときのためにどういった準備をしておくべきか、そのときはどのように行動すれば良いのか、自分で考えて行動することが求められています。

11月2日(土)、徳島県教育会館において科学経験発表会が開催されました。これは県内の小・中・高等学校の児童生徒たちが日頃の研究成果を一堂に発表する場です。本校から4つのグループが高等学校の部に出場しました。

発表会場は満員でした。所狭しとイスと机が並べられていて、通行するにも難儀しました。各班とも廊下に出て打ち合わせの真っ最中です。発表原稿を何度も見直していますが、気になる部分があってパワポの文言を修正したり、データのグラフや画像を差し替えたりしていました。そして、開会式の後に最初のグループから発表が始まりました。

発表の持ち時間は20分で、その後に質疑応答があります。物理・化学・生物・地学の各分野を代表する審査員から、生徒たちに容赦のない質問が飛び交います。しどろもどろになってしまったり、頭が真っ白になってなかなか答えられないときもありました。しかし、どのグループも詰まったりどもったりしながらも何とか回答を返すことができました。

参加したのは次のグループです。

(1)ゆこう非可食部の有効利用とその効果・・・ゆこうからフードペーパーをつくる

(2)アオサの生育と河川水の成分との関係・・・アオサノリの陸上養殖に適した水質を調べる

(3)オオカナダモの紅葉・・・クロロフィル量と光の関係を調べる

(4)摩擦によるドミノの転倒速度の違い・・・床板の材質とドミノの転倒速度の関係を調べる

予定時間を大幅に超過したため審査会は開かれず、後日に入賞者を各校に伝えることになりました。その結果、(2)のアオサノリが特選に選ばれ、他の3つも入賞しました。よく頑張ってくれました。次は来年に向けてさらなる研究に勤しんで、もっと素晴らしい成果を上げることでしょう。