応用数理科2年生 課題研究のグループが徳島文理大学 薬学部で行われている「あおさのり の陸上養殖」に興味を持ち、課題研究として、あおさのり の陸上養殖に関わる研究がしたいとのことで、4月26日(金)、5月23日(木)の両日、徳島文理大学 薬学部 山本 博文 教授の研究室を訪問させいただき、あおさのりの生態やあおさのりの陸上養殖についてお話しを聞かせていただきました。

徳島文理大学 薬学部の山本博文教授は、「あおさのり」の生育過程で必要な成長促進因子サルーシン(海洋プランクトンが産生する極微量成分)を化学的に人工合成することに成功し、世界初の「あおさのり」陸上養殖を達成しておられます。お話を聞かせていただいている中で、高知県で陸上養殖場の設置を計画していることをお聞きし、今後、徳島で陸上養殖をするならどこの川がいいのかと疑問を持ち、「あおさのり の葉状体を育てるには、徳島県のどの川(汽水域)の水がいいのか」を研究テーマにすることになりました。

山本博文教授からあおさのり の葉状体をいただき、養殖法を教えてもらいました。また、5月17日(金)に、吉野川、勝浦川、神田瀬川、今切川の4カ所の川の水を採取しに行きました。これら4つの川の水をオートクレーブで滅菌し、あおさのりを生育させていきます。

今後、川の水の違いによる生育の差を調べるとともに、徳島文理大学と連携し、川の水の成分分析を行っていき、生育の違いが起こる原因について考察していきたいです。

また、山本博文教授が人工合成に成功されたサル-シンはいろいろな土壌に含まれているとのこと、どの土にサル-シンが多く含まれているのか検証実験にも繋げていければと思います。

今後、研究者の資質能力を養うために、生徒の主体的な学びを進める高大連携による課題研究を推進していきたいです。

応用数理科1年生 Science Introduction(生物)の基礎実験を行いました。1クラスを2グループに分け、15人ずつ少人数での基礎実験になります。今回は原核細胞と真核細胞の大きさの違い、並びに真核生物の組織による細胞の大きさの違いの確認です。

材料はグランド横に自生しているイシクラゲ(ネンジュモ)とオオカナダモです。

ミクロメーターの使い方を説明した後、実際にミクロメーターを使い、イシクラゲの細胞の数や大きさ、オオカナダモの表と裏の細胞の大きさの違いやとげの細胞の観察などをしてもらいました。さらに、細胞の大きさや形の違いから細胞分化について考えてもらいました。事後レポートではなぜ大きさや形の違いが生まれているのか考えてもらいました。

よく観察することからいろいろな疑問が湧いてきます。

朝永 振一郎さんの言葉「ふしぎだと思うこと、これが科学の芽です。 よく観察してたしかめ、そして考えること、これが科学の茎です。 そうして最後になぞがとける、これが科学の花です。」

Science Introductionでは、科学の芽や茎を養い、2年生からの理数探究やAdvanced Scienceで、科学の花を咲かして欲しいです。

よく観察することから生まれる疑問を大切にし、これから科学的に探究する芽や茎を育みたいと思います。始まったばかりの応用数理科での学びが、素晴らしいものとなるよう、素晴らしい学びを提供したいと思います。

5月20日(月)日本時間15:30~17:00、本校応用数理科207HRと海外研修で訪問している台湾国立竹南高級中学の203HR(BiomedicalClass)生徒とオンライン交流を行いました。国立竹南高級中学はBiomedicalClassがあり、理科教育に力を入れています。

今回のオンライン交流では、初めに竹南高級中学の呂淑美校長と本校の秋山教頭があいさつを行いました。その後、本校生徒と竹南高級中学の生徒がお互いに、自己紹介を行い、事前に作成しておいたSchoolLifeについての発表を行いました。発表や質疑はすべて英語で行いました。本校生徒は竹南高級中学203HRの生徒達の英語力の高さのみならず、物怖じせずに英語を話す姿に驚いていました。

次回はEndemic Species(固有種)についての発表になります。今回のことが非常に良い刺激になっており、次回の交流に向けて頑張る気持ちが芽生えているようでした。

また、事後にはメール等での交流方法について説明し、生徒達は早速個別交流の準備を行っていました。

オンライン交流は3回実施する予定です。柔軟性のある高校時代に海を越えた生徒同士交流することでダイバーシティへの理解はもちろん、理科教育や英語教育にお互い頑張っている姿を知ることで、科学英語の学習意欲の向上につながる機会としたいと思います。

5月24日(金)13:30から徳島文理大学薬学部を訪問させていただき、ScienceIntroductionの授業として、応用数理科1年生107HRを対象に高大連携授業を行いました。入学して初めての高大連携講座であり、生徒たちも楽しみにしていました。

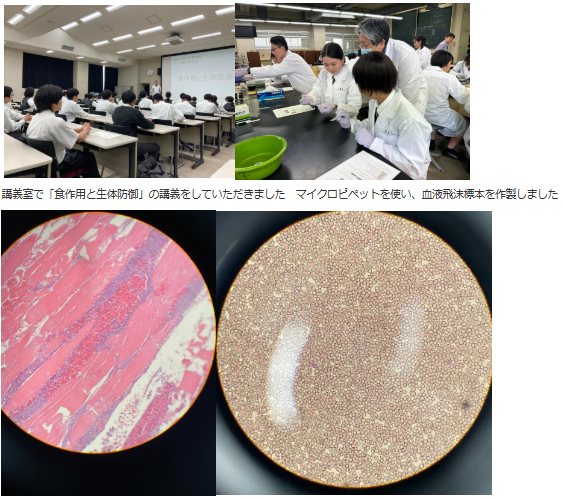

授業は、徳島文理大学薬学部機能形態学研究室 井上 正久教授が担当していただき「食作用と生体防御」をテーマに講義と実習行いました。最初は講義室にて、好中球やその他の食細胞の働きや、好中球の特徴である分葉核は、血管壁等をすり抜けるためのものであることを説明していただきました。

その後、実験室に移動し、マイクロピペット等を使い、血液飛沫標本を作製し、メイグリュンワルド・ギムザ染色により血液細胞を染色し、顕微鏡で観察しました。さらに、細菌感染させたマウスの筋組織の切片を作成し、細菌感染により変形した筋組織や細菌を排除しようとして好中球が集まっているところを観察しました。

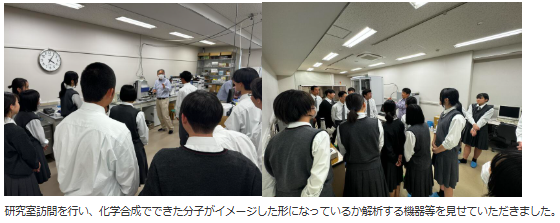

実験の後は、研究室を訪問させていただき、X線解析機器の説明などを行っていたただきました。

生徒たちは、実習等充実した表情で取り組んでいました。大学での学びについて、具体的なイメージが持てたのではないでしょうか。高大連携授業により、高校での学びと大学での学びをつなげることで、生徒の主体的な学びを推進し、科学的な見方考え方を育成していきたいです。

生徒のポートフォリオより一部抜粋(高大連携授業により学んだこと)

「血液の成分(赤血球、白血球など)を実際に見て、白血球の核の仕組み(分葉)や血液内の赤血球と白血球の大きさの違い(白血球が赤血球の2倍ほど)を身近に感じることができました。また、初めて名前を聞いた染色液(メイグリュンワルド液、ギムザ染色液など)や器具を使用して、新たな技術や知識を身につけることができました。」

「前までは目先の進路である高校の事しか考えていなかったので全く大学のことが分からなかったが、この高大連携授業に行ってから大学に対するイメージが変わった。大学と言えばどこか堅いイメージがずっとあったが、授業内容は非常に面白く、先生方の説明も分かりやすかった。また授業を受けたいと思った。」

顕微鏡の観察像をスマホで撮影しました

細菌感染したマウスの筋組織です ほとんどが赤血球ですが、赤紫色の白血球が見られます

(青色が好中球です、変形した筋組織も見られます)

【オリエンテーション】4月19日(金)5限目応用数理科1年生(107HR)での、Science Introductionが始まりました。前日の4月18日(木)にはホームルーム活動の時間に探究的学びついてグループで考えてもらい、発表してもらいました。

本日はオリエンテーションとして、スケジュールとやるべきことの確認です。

今年度より、ポートフォリオを改訂し、1学期の流れが分かると共にそこで得られた学びが記録できるようにしました。1学期のスケジュールを確認していく中で、基礎実験や高大連携授業の説明をしていくと、生徒たちの目が輝いていました。これから始まる「実際に見て、触れて、体感して得られる学び」に期待を膨らませていました。

後半は、コインを重ねて落とした時に裏返る現象ついて、なぜ裏返るのかを検証するための実験を考え行ってもらいました。

身近な現象から疑問を見つけ、検証実験を行い、考察を得る。その中で新たな疑問が生じ、再び検証実験を行う。主体的で深い学びは本当に面白いものであることを、少しでも理解してもらったらと思います。これからは基礎実験・高大連携授業が始まります。

応用数理科での学びにより、研究者としての資質・能力を身に付けていってほしいと思います。

2024SIポートフォリオ1学期.pdf