令和4年8月3日(水)・4日(木)に神戸国際展示場で令和4年度SSH生徒研究発表会が開催されました。本校からは「水を媒体とした酢酸インドキシルからのインジルビンの選択的合成」についての研究発表を行いました。

1日目となる8月3日には,SSH指定校及び過去に指定経験のある学校のうち参加を希望する学校(220校)の生徒が,ポスター発表を実施し,審査委員による審査を経て,代表校が選出されました。9時30分からの開会行事の後,9時45分よりポスター発表をしました。発表を行っていない時間には他の研究班の発表を見学し,様々な分野の研究に触れることができました。また,研究内容や研究の進め方について交流が行われました。大学などの研究機関の方からも質疑をいただき,新たな発見につながるような指摘を受けました。今後の研究のヒントとなる見識もいただきました。16時15分からの全体会では,8月4日に行われる全体発表校6校が選出され,各分野の講評をいただきました。

2日目となる8月4日には,午前中に6校による全体発表,午後からはポスター発表と全大会が行われました。全大会では表彰と全体公表が行われました。本校の発表はポスター発表賞を受賞することができました。

SSH最高峰の発表会であり,参加生徒にとっては大変貴重で成長につながる経験ができました。また,運営のスタッフや審査の方々など多くの人々に支えられた大会であることを強く感じ,発表会は終了しました。

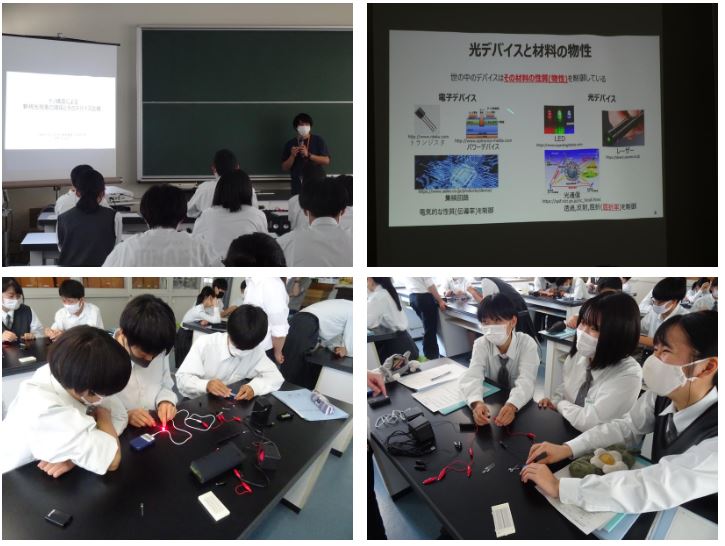

6月30日(木)午後、徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所から先生方をお迎えし、応用数理科1年生の出前授業が開催されました。徳島大学大学院産業理工学研究部助手の高島祐介先生は阿南市のご出身で、生徒の年齢とも近く、研究者を身近に感じることができました。講義内容は、研究者になっていく経緯、ご専門とする研究のコンセプトなどを説明いただいた後、先生が造られたGaAs-LEDとGaP-LEDの発光実験や、LEDで別のLEDを発光させる実験を体験しました。最後に「実験から得られる情報を見落とさない」「”高い装置がないと測定できません”は×」とお言葉をいただき、これから課題研究を始める生徒たちにとって大変有意義な時間を過ごすことができました。最後には個別に生徒が先生と話す時間を設けていただき、先生の名刺をいただいてとても喜んでいる生徒もいました。高大連携事業を通して、生徒が研究者をより身近に感じてもらい、将来サイエンスの道を志し、より良い社会を作り出す革新者(イノベーター)となることを期待します。高島先生をはじめ、実験をお手伝いいただいた先生方にこの場を借りて御礼申し上げます。

6月28日(火)の午後、Advanced Scienceで物理科学を選択している生徒5名で徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所を訪問させていただきました。約3年ぶりとなる大学での高大連携授業であり、江本顕雄先生を初めとして、関係の先生方や学生の方から電磁波(紫外線からテラヘルツ帯)の講義や説明を受け、実際に物質の吸収スペクトルを測定しスペクトルグラフを作らせてもらいました。少し難しく感じた生徒もいたようでしたが、大学レベルでの研究に触れる貴重な2時間となりました。これらの経験が今後の進路選択につながってくれるとうれしく思います。

6月21日(火)応用数理科3年生に学校設定科目「Advanced Science(地球・天体科学)」を行いました。

今回は「恐竜の歩行速度の計算」を行いました。生徒に50mの距離を歩いたり走ったり一定の速度で走行してもらい、そのときに得た平均の歩幅と速度から相対歩幅と無次元速度の関係を導き出します。

オーストラリアのクイーンズランドで得られた獣脚類の足跡の情報から相対歩幅を計算し、相対歩幅と無次元速度の関係から歩行速度を計算してもらいました。

よく映画で取り上げられている恐竜の歩行速度は正確なものなのか?大学の古生物学研究室で使われている手法を体験してもらいました。将来、地球・天体科学の道に進む学生が出てきてもらえると嬉しいです。

①恐竜の歩行速度の計算.pdf

レポート①.pdf