応用数理科108HRは1月23日(水)に本校の近くにある徳島県立博物館で現地研修を行いました。

今回の研修では部門展示「ミニ鉱物展」と常設展示を見学させていただき、学芸員の中尾賢一先生からお話を伺い、質疑応答にお答えいただきました。

「ミニ鉱物展」では、館蔵標本に県内個人所蔵の標本を加えて展示が行われており、鉱物の多様性や不思議さ、あるいは身近さを知ることができました。その後、ラプラタ記念ホールで南米産の大型ほ乳類化石を見学し、常設展示では、入り口にある県南の実物大漣痕模型に始まり、縞状鉄鉱層から化石人類に至る、地球史に沿った展示を見学し、中尾先生からレクチャーを受けました。

その後、自由時間を取り、化石人類以降の考古学的民俗学的内容や、現在の徳島の自然環境・生態系に関する内容など含めて、各自で興味のあるところを見学してもらいました。中尾先生には「ミニ鉱物展」展示室で待機していただき、生徒の質問にお答えいただきました。参加した生徒は、興味はあるが普段接することの少ない、鉱物・岩石・化石・地質内容の研修ということで、熱心に研修に取り組んでいました。

なお、この見学に際して、中尾先生から様々なご教授を賜り、また授業での利用ということで博物館より観覧料の免除を賜りました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

10月に徳島大学の村田明広先生を講師にお招きして「活断層と地震」と題した講義と現地研修を実施しました。

まず2日(火)に行われた出張講義では、東日本大震災について、先生ご自身が現地入りして調査を行った時の写真を用いて、巨大地震と大津波の被害状況等に関するお話をお聞きしました。そして喫緊の課題である南海地震について、発生のメカニズムや地震および津波の被害予想を、さらに中央構造線活断層および兵庫県南部地震について詳しくお話しいただきました。

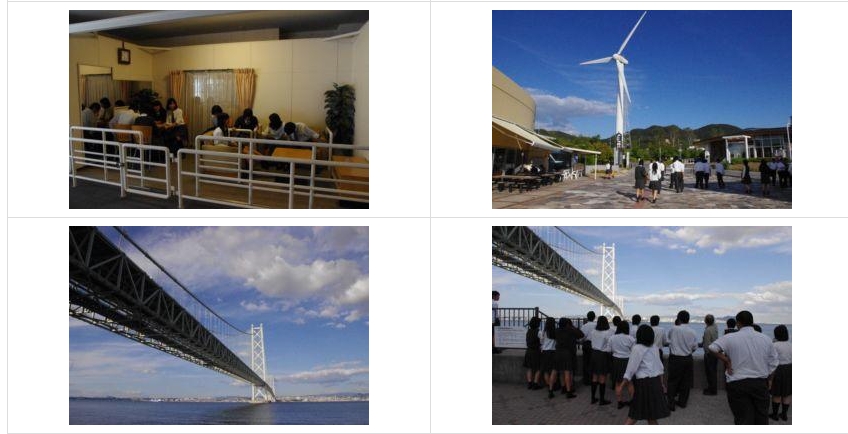

翌週9日(火)には、応用数理科2年生全員で貸し切りバスで淡路島まで行き、野島断層保存館等で校外研修を行いました。行きのバスの中では中央構造線や淡路島の活断層地形などについて、村田先生がphotoshopで作成されたアナグリフ立体画像を用いて、また北淡震災記念公園では、活断層露頭や震災に遭った住宅などを実地見学しながら先生にご説明をいただきました。そして明石海峡大橋の下では、断層運動によって巨大な橋脚が1m以上ずれたというお話しをお聞きしました。

実施日:2012年8月10日(金)

採集地:香川県香南町(三豊層群・新生代第四紀更新世)

応用数理科では1年生の夏休み中に、徳島化石研究会会長の鎌田誠一先生を講師にお招きして、化石採集のフィールドワークを実施しています。今年は初めて県外に行きました。といってもお隣の香川県の県境に近いところなので、徳島市から県南部の山奥に行くのと時間はそれほど変わりませんでした。

高松空港近くの香東川の河岸に三豊層群の露頭が見えており、はっきりした砂層やシルト層、泥炭層が順序よく地層をつくっています。地層中からはヒメバラモミやトガサワラ、ハシバミ等の球果化石や材化石が採集できます。ヒメバラモミは現在は八ヶ岳や南アルプスの高地にわずかに生き残っているだけですが、およそ100万~200万年前の寒く乾燥した氷期の気候の下では、四国を含め日本の広い範囲で針葉樹林を形成していたそうです。

この日は猛暑で湿度も高く、野外でのフィールドワークは大変でしたが、3時間ほどの活動で全員が球果化石を手にすることができました 猛暑の中、現地で熱心にご指導いただいた鎌田先生に厚く御礼申し上げます。

※鎌田誠一古代ロマン博物館